Monthly Archives: 1月 2018

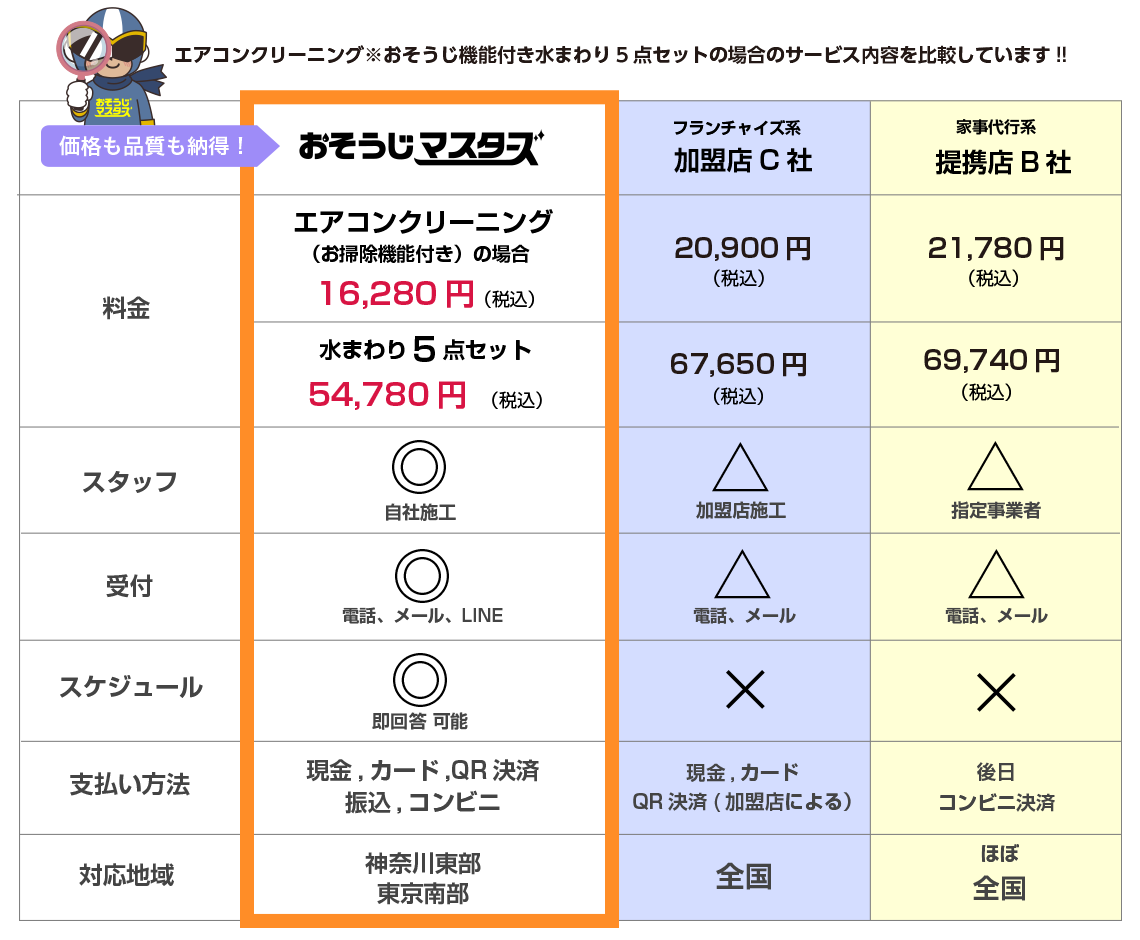

ハウスクリーニング料金比較表

超分解洗浄とはなんぞや

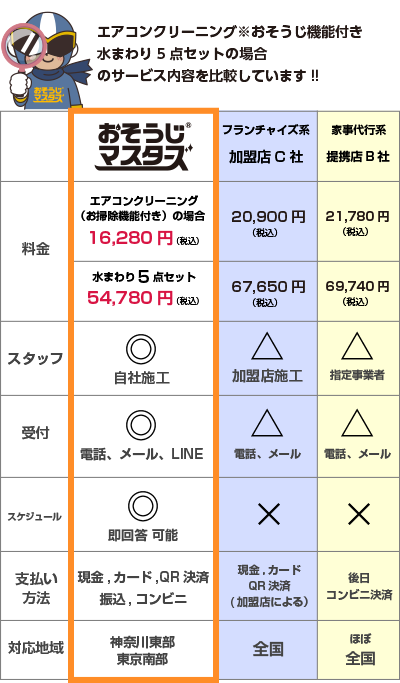

日常メンテナンスレベル(取扱説明書)の分解ではなく、メーカーのメンテナンススタッフレベル(施工仕様書)の分解作業と素材や汚れの種類に精通した清爽技術の達人たちによる洗浄作業のことを言う。

なぜ生まれたのか?

おそうじマスターズ研究所(自社の研修施設)より自然発生的に生まれた分解大好きコンビ「立田&上林」による、旧来型ハウスクリーニング作業に対するアンチテーゼ的な洗浄方法としてスタート。

一般の人がYOUTUBEで住宅や清掃に対する知識を会得することができる時代だからこそ、プロとして圧倒的な差をつけようと夜な夜な住宅設備に対する分解洗浄を研究。効率を優先する時代の流れに逆行しているスタイルが利用者はもちろん同業者からの熱い支持を受けている。

エアコンクリーニングの場合

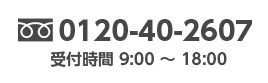

ナイス&スムースな受付体制

ナイス&スムースな受付体制

ハウスクリーニング業界は受付が外部コールセンターであったり、機械音による対応であるケースが多いですが。 おそうじマスターズは自社スタッフによるダイレクトなコミュニケーションで即答できるように。更にLINEやZOOM、メールによる動画や写真などを使った相談や見積対応も、わかり易く丁寧な対応に努めております。

安心安全納得のサービス提供

安心安全納得のサービス提供

おそうじマスターズは100%自社施工。 フランチャイズシステム、代理店システム、下請け職人に外部委託するシステムのハウスクリーニング事業者とは一線を画しています。自社内にあるおそうじマスターズ研修所にて社員研修、技術研修を定期実施し、基準を満たしたスタッフが「おそうじマスター」としてお伺いします。

安アフターフォローの徹底

安アフターフォローの徹底

リピート率60%以上。クレーム発生率0.002%未満。 おそうじマスターズは生涯顧客として長期的にご指名いただけるよう、作業後のアフターフォローにも力を入れています。万が一、不満がある場合やトラブルが発生している場合は解決まで責任をもって対応します。

おそうじマスターズ®(osoujimasters.com) について

業界歴20年以上の代表が2010年に横浜市港北区で創業した独立系のハウスクリーニングサービス会社です。主にホームページ経由による個人ユーザーからの依頼に対してサービス提供をしています。 おそうじマスターとして達人レベルの清掃技術を会得した自社スタッフが、お客様のお宅にお伺いし、ご希望の箇所に対して 汚れや素材に合わせた洗浄液や清掃用具と技術を駆使し、「ピカピカ」「超スゴイ」と感動いただけるレベルの仕上げを目指して施工しております。2022年現在 8車両 13名体制で営業中。 (フランチャイズや代理店ビジネスの会社ではありません)

ご利用可能なお支払い方法

ご利用可能なお支払い方法

決済については 現金、QR決済、クレジットカード決済、NP後払い(コンビニ)、PAYPAL、銀行振込、口座振替(定期利用の場合)から選ぶことができます。

■ クレジットカード決済

■ QR 決済

■ その他の 決済

お得なギフトチケットも

お得なギフトチケットも

おそうじマスターズをご利用されるには「5つのステップ」がございます。

お問い合わせ「電話」「メール」「LINE」が可能ですが、繁忙期などはLINEが便利です

清掃をご希望の箇所をお教え頂けましたら、概算のお見積りをお伝えしています。

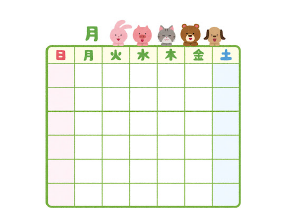

空きスケジュールはホームページで公開しています、ご希望の日程をお伝えください

自己紹介後に施工内容のご説明をさせていただいてからの作業になります

お支払いは作業完了後で「現金」「電子マネー」「カード」払いなどに対応しています

横浜・川崎エリアのハウスクリーニングのお客様の声

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

川崎市中原区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

エアコンの汚れに気が付いた

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

広告

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

部屋が狭い為に、きれいなシートで作業して頂きたいとお願いした

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

いいと思います

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

横浜市港北区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

数年間エアコンの掃除をしていなかったのでお願いしました

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

以前もお掃除をお願いしたことがあったため知っていました

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

特になし

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

エアコンの汚れが気になったため利用させていただきました

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

丁寧に対応してくださり、安心しておまかせできました

とてもきれいにしてくださり、ありがとうございました

またお掃除を頼みたいと思います

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

横浜市港北区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

エアコンクリーニングから2年以上経ち、カビが発生しているのに気づいたため

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

エキテンの口コミをみて知りました

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

特にありません

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

冬の暖房の使用前にカビの発生に気づいたため

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

解体して丁寧に作業していただき、大変満足しています。

また、作業していただいた深瀬様が丁寧に解説していただき、

勉強になりました。換気のことも教えて頂き勉強になりました。

ありがとうございました。

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

横浜市旭区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

エアコン内部のかびがひどかったため

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

以前利用させて頂いていた

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

特になし

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

自分では掃除できないと思ったため

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

また利用したい

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

横浜市鶴見区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

忙しくて自分でゆっくりできないため

また、エアコンは専門の方にお願いしたかったため

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

姉の紹介

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

エアコンが10年以上たっているため不具合がでないか心配

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

ちょうどやすみの日にキャンセルが入ったとLINEが入ったため

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

説明も作業もとても丁寧で安心できました

エアコンクリーニング

エアコンクリーニング

横浜市都筑区

Q1:ハウスクリーニングを検討した動機は何でしょうか?

羽根がカビてきていたので

Q2:おそうじマスターズは何で知りましたか?

ネット検索

Q3:検討中に心配だった事や不安に思った事は何でしょうか?

犬がうるさいのでご迷惑おかけしました。

おそうじ機能つきなので(前回他社でお願いした後うまく作動しない事があった)

Q4:今回このタイミングで利用する事になった理由はなんでしょうか?

11月中にしたいと思っていましたが、ずれこんでしまった。

すっきりして年を越したい

Q5:おそうじマスターズのサービスを受けてどう思いましたか?

とても素早い作業でおどろきました。

Googleや Yahoo 検索で当社サイト名やサービスに類似するサイトや広告にはご注意ください。

何日がお伺いできるかひと目でわかるようにしています。カレンダーをみて、枠が空いている箇所を指定し、お電話頂けるとスムーズにご案内できます。 ※枠がない場合でもご対応できる可能性ございますのでご相談頂ければ幸いです。※実際のご予約は、メール、電話、LINEからよろしくお願い致します。 パソコンの環境などで、Googleカレンダーが表示されない場合はこちらをクリックしてご覧下さい。

東京都

23区 目黒区 | 大田区 | 世田谷区| 品川区| 東京都市部 狛江市 |町田市(一部除く)|

神奈川県

横浜市 鶴見区 | 神奈川区 | 西区 | 中区 | 南区 | 保土ヶ谷区 | 磯子区 | 金沢区 | 港北区 | 戸塚区 | 港南区 | 旭区 | 緑区 | 瀬谷区 | 栄区 | 泉区 | 青葉区 | 都筑区 川崎市 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 |

どのような清掃サービスを提供していますか?

おそうじマスターズでは、家庭用の定期清掃、スポット清掃、エアコンクリーニング、浴室やキッチンの水回り清掃、窓ガラスや床のワックス掛けなどのプロフェッショナルな清掃サービスを提供しています。また、オフィスや店舗向けの清掃にも対応可能です。

サービスの対応エリアはどこですか?

おそうじマスターズは神奈川県横浜市・川崎市を中心にサービスを提供しています。詳しい対応エリアについては、お問い合わせいただくか、ウェブサイトのエリア情報をご確認ください。

スタッフはどのように選ばれ、トレーニングを受けていますか?

スタッフは厳しい採用プロセスを経て選ばれ、徹底的な技術研修と接客マナー、プライバシー保護の教育を受けています。信頼できるプロフェッショナルが作業を担当しますのでご安心ください。

清掃サービスはどのように進められますか?

まず、電話・LINE・ZOOMなどでお客様のニーズを確認し、場合によっては現地調査を行います。その後、事前にお見積を提示し、清掃作業を行います。作業終了後は、お客様に清掃箇所をご確認いただきます。

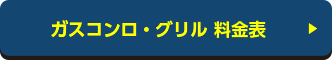

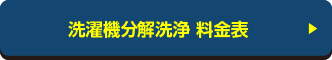

サービス料金はどのくらいかかりますか?

清掃箇所別の料金表があるためそちらをご参照ください。引越し前後・原状回復に伴う全体清掃についてはお部屋の広さや設備によって料金が異なります。事前に写真・動画、または図面を送っていただくことで、見積書を作成し、料金をご提示しますが、必要に応じて現地調査を行うケースもあります。まずはお気軽にご相談ください。

支払い方法はどのように対応していますか?

クレジットカード、QRコード決済、電子マネー決済、銀行振込、現金払いが可能です。定期契約の場合は口座引き落としにも対応しています。

エアコンクリーニングではどのような作業が行われますか?

経験豊富なスタッフがエアコンを分解し、内部のホコリやカビを専用洗剤と高圧洗浄機で徹底的に除去します。これにより、エアコンの性能を回復し、衛生的な空気環境を提供します。

清掃にはどれくらいの時間がかかりますか?

清掃内容によって異なりますが、エアコンクリーニングは約1~2時間、一般的な家庭清掃は2~4時間が目安です。事前に時間の目安をお伝えし、スケジュールを調整します。

キャンセルや日程変更はできますか?

可能ですが、前日18時以降のキャンセルは「当日キャンセル」として、キャンセル料100%が発生します。キャンセルや日時変更は、施工日の2日前までにメールまたは電話でご連絡ください。

使用する洗剤や清掃道具は安全ですか?

おそうじマスターズでは環境に配慮した安全な洗剤を使用しており、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してご利用いただけます。一部、重汚染現場では強い洗剤を使用する場合がありますが、適切に処理します。

定期清掃をお願いすることはできますか?

はい、定期清掃は週1回や月1回など、お客様のニーズに合わせてスケジュールを組むことができます。定期契約では料金の割引や優先的な予約が可能です。(現在は受付を一時的に中止しています)

清掃後に問題があった場合、どうすればいいですか?

清掃後に気になる点がございましたら、施工後1週間以内にメールまたは電話でご連絡ください。スタッフが再度訪問し、問題箇所を確認し、適宜対応いたします。

【実家の掃除どうしてる?】帰省で気づいた「カビ・ニオイ・汚れ」をプロが解決!横浜・川崎 おそうじマスターズ のメンテナンス術

【重要】「おそうじマスターズ」を冠した独立・副業支援、および類似ビジネスに関するご注意

ドラム式洗濯機の乾燥が終わらない?プロが教える原因と分解クリーニングが劇的に効く理由

横浜・川崎で加湿器・空気清浄機の分解クリーニングなら!花粉シーズン前の徹底洗浄がおすすめ

【2026年最新】おそうじマスターズが選ばれる理由は?数千件の「お客様の声」を徹底分析

【謹賀新年】波乱の年末と、バスケ三昧の正月。2026年始動!

【祝・8連勝!】横浜エクセレンス新春ホーム戦のお知らせ&山形戦レポート(外部ブログ)

【経験者募集】おそうじマスターズで再出発しませんか?復職・同業からの転職・業務委託も大歓迎!

- 2026年01月22日

【1/24-1/25】B2リーグ 横浜エクセレンス公式戦情報

- 2026年01月20日

【実家の掃除どうしてる?】帰省で気づいた「カビ・ニオイ・汚れ」をプロが解決!横浜・川崎 おそうじマスターズ のメンテナンス術

- 2026年01月15日

【重要】「おそうじマスターズ」を冠した独立・副業支援、および類似ビジネスに関するご注意

- 2026年01月15日

ドラム式洗濯機の乾燥が終わらない?プロが教える原因と分解クリーニングが劇的に効く理由

- 2026年01月14日

横浜・川崎で加湿器・空気清浄機の分解クリーニングなら!花粉シーズン前の徹底洗浄がおすすめ

- 2026年01月06日

【謹賀新年】波乱の年末と、バスケ三昧の正月。2026年始動!